自身的憂鬱

這兩年來發生很多讓自己壓力據增的事情,心理狀況無法調整好穩定下來寫文章,而這個狀態大約於兩個星期前寒流來時達到最高點。當時已經兩個月沒有好好運動過,個人持有的資產在股票市場震盪下產生巨幅波動,自己的公司面臨成長和擴張的壓力,人際關係上也因疏於聯絡而感到孤寂。不知不覺當我與熟識的人見面時,都在講同樣的擔憂「公司未來要如何發展」,而下班回家、放假時「公司萬一無法繼續成長」的思考也從來沒有斷掉,這種思考狀況簡直就像是空轉過熱的引擎,完全沒有發揮作用但讓我的神經緊繃。直到有一天早上起來,在寒冷的天氣中,我開始有了「活著好像一點意義都沒有」的想法,並且無法擺脫、持續了好幾天。而此時我隱隱約約意識到,自己的精神狀況偏離了正軌,而且生活型態也已經離健康太遠。

由於我自己沒有經歷過憂鬱症(應該說甚至沒有靠近過),因此在過去我很難理解那到底是怎麼樣的狀況。但在這一兩年,我接觸了比較多相關的資訊,而下面這個影片我認為很好的描述了憂鬱發生時人心理的狀況:

「當生活不再有絲毫快樂,你就開始質疑生活的意義。」就影片描述以及我得到的一些資訊,憂鬱症是一種襲來的感覺,讓你感到對生活、社交的逃避,任何其他人看起來很容易的群體活動,你要主動去參加卻需要超人般的勇氣和堅持才能做到。而憂鬱症同時降低你感知和體驗快樂的能力,讓你即使享用最高級的餐點,吃起來也不美味、不開心,即使是從事過去印象中讓你感到興奮、快樂的事情,在黑狗的狹持下,這些事情竟變得無趣、無意義。除了疲倦和想要放棄以外,沒有任何開心的事情會無預警的出現在生活中。而當周圍的人正常開心時,卻沒有人能夠理解你為何看起來過的好好的,卻總是快樂不起來。

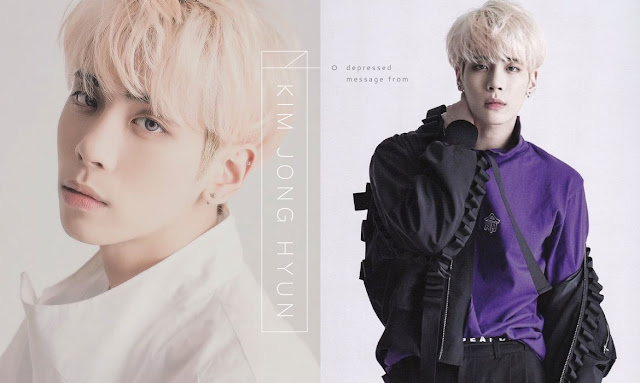

憂鬱症自殺的韓星 鐘鉉,在遺言中提到:

「當醫生用溫和的聲音責怪是我個性內向時,我想醫生想的真是太簡單了。他對於我為什麼這麼痛苦感到很神奇 」,也許是出於關心的一句話,卻反而令人更自責,也可能因此而想「我已經努力求救了,卻沒有人能真的理解我」,最終反而更困在心魔中。試想當我們吐露苦水和痛苦時,卻換來旁一句:「拜託,比你痛苦的人大有人在,在那無病呻吟什麼 」

(photo from: A Day Magazine)

我不能說自己確實體驗過了深度的憂鬱症,但前陣子我可以肯定自己往光譜的那邊移動了一些。在過程中,我知道自己要去運動,但我沒有辦法督促自己去。我知道自己該停止想那些無解的問題,但我的腦袋沒有辦法停止思考。每天的生活就像是疲倦的身體拖著被煩惱空轉折磨的腦袋一樣,沒有意義也沒有快樂的存在。而我能做的事情就是在每個人面前表現得正常,做正常的工作、講正常的話,但心理狀態其實已經不再平衡,最終我心中出現聲音,它懷疑起活著的意義。

生活型態比我不好的人大有人在,為什麼他們的心理能夠保持健康,不陷入痛苦和憂鬱呢?